2024-01-02 Tue

塵壺391号 「曹洞宗諸嶽山總持寺 輪番住職と三春城下」 令和6年2月発行曹洞宗諸嶽山總持寺 輪番住職と三春城下

「令和6年能登半島地震」により被災された皆様のご無事と被災地の一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

この地震の影響で、輪島市門前町にある曹洞宗の諸嶽山總持寺祖院でも、国の登録有形文化財に指定された建物が全壊するなど大きな被害を受けました。

總持寺祖院は、かつての曹洞宗の大本山「總持寺」で、明治31年に発生した火災の災禍により七堂伽藍の大部分を焼失。

これを機に、本山として神奈川県横浜市鶴見へ移転する際に、移転先が「大本山總持寺」となり、能登の「總持寺」は「總持寺祖院」と改称され別院扱いとなっています。

元亨元年(1321年)、本年700回大遠忌を迎える開山太祖、瑩山紹瑾禅師によって開創され翌年には禅師に帰依された後醍醐天皇は綸旨を下され、勅願所として「曹洞賜紫出世第一の道場」と定められました。

瑩山禅師の跡を次いだ総持寺第2世・峨山韶碩(がざんじょうせき)禅師(1275〜1366)の門下には、五哲とも二十五哲とも言われる有能な弟子が参禅し、彼らが曹洞禅を全国的に広めたことによって更に門下が増えていきました。

そこで、曹洞宗開祖道元禅師の教えの「相承」と優秀な僧を育むために、峨山禅師の死後の「輪番住職制」で運営されるようになります。

もう一方の大本山永平寺は独住制です。

この輪番住職とは、全国末寺の「五院輪番地」(江戸中期記載17,361寺)から1〜3年おきに輪番住職として總持寺の住職を「五院(塔頭庵主も輪番)」と呼ばれる5つの塔頭寺院(普蔵院107ヶ寺、妙高庵86ヶ寺、洞川庵51ヶ寺、伝法庵49ヶ寺、如意庵58ヶ寺)から各塔頭から1名、計5名が選ばれて75日交代で住職を勤めました。

元和元年、徳川幕府より法度が出されて永平寺と並んで大本山となります。明治維新後の諸嶽奕堂(もろたけ えきどう)大和尚以降は輪住を取りやめ独住制となりますが、貞治3年から明治3年まで約500年間、実に5万人近い僧侶が本山住職を勤めました。

輪番住職の交替期(10月2日)には、上番下番の僧呂や寺院関係者1,000人以上も集まり、短期に住職が変わることで、全国の輪住地寺院から衆僧の往来が絶えず、總持寺と門前町は大変な活況を呈したと言われます。

三春城下からは普蔵院輪番地として清水にある曹洞宗録所萬年山天澤寺。そして、三春藩主に秋田氏が入城以降の「僧録(国僧録)」論争とは別に、藩主菩提寺の曹洞宗録所秋田山龍穏院も宍戸以来、總持寺直末三十六門、洞川庵輪番地となっています。

「能州大本山總持寺輪住心得并一回中手控」安政4年(天澤寺蔵)によれば、天澤寺の属する普蔵院末寺の場合は約50年毎、龍穏院は本山末寺三十六門及び洞川庵末寺数により、数年毎に輪番住職に赴任していました。

その際に赴く和尚は、供回りとして伴僧3名、従者1名を含めた滞在・往来費用は、年代にもよりますが180両は必要との記録が残り在勤中の諸経費はすべて自前だったといいますから事前の貯蓄が必要で天澤寺の記録には10年前から蓄えたと記されています。

また、その蓄えにしても末寺数の多さや藩主や大商人など強大な庇護のある有力寺院の僧侶しか本山の住職は務めることができなかったと思われます。

当家の菩提寺である天澤寺歴代住職の位牌堂を見ますと、御位牌には、「前總持 當寺廿一世 悅巖快禅大和尚禅師」または「前永平兼總寧 當寺 随意會中 霊海崐山大和尚禅師」と記されたお位牌を目にすることができます。

この「前總持」とは、悅巖快禅大和尚が總持寺の輪番前住、又は当住が總持寺に赴いた場合の資格を示し、そして、「前永平兼總寧」は、霊海崩山大和尚が永平寺に赴いた際の資格ないし待遇を示したものだと考えられます。

「随意會中」とは、江戸時代に用いられていた曹洞宗寺院の格式(寺格)「三法幢地(常恒会地、片法幢地、随意会地)」の一つで、3年ごとに1回、参加者七十人以上にて結制安吾を執行する資格を持つ寺格を現していると考えられ「今の世にいふ認可僧堂と同義である」と『總持寺史』では解説しています。

蒼龍謹白 がんばれ能登! 拝

三春城下清水 曹洞宗 萬年山天澤寺 歴代住職一覧

開 山 榮峯覺秀大和尚 享徳二年九月二十五日

二 世 以心良傳大和尚 長禄二年一月十九日

三 世 越叟祖超大和尚 明応五年一月二十三日

四 世 満室慶湛大和尚 文明十六年七月二十四日

五 世 聖庵慶富大和尚 永正十四年二月十四日

六 世 心叟道存大和尚 広度寺 宗源寺 天文二十年三月二十九日

七 世 天庵瑞長大和尚 観照寺 弘治三年九月十八日

八 世 音室髙威大和尚 東禅寺 常円寺 松岳寺(桂蔵寺) 永禄七年十二月八日

九 世 龍山怒悦大和尚 天正五年八月二十七日

十 世 天山文漢大和尚 長源寺 慶長七年十月二十日

十一世 峰室太雄大和尚 吉祥寺 真福寺 長泉寺 広沢寺 寛永十一年六月八日

十二世 秀巖文譽大和尚 長盛寺 寛永十三年七月十九日

十三世 耕外大作大和尚 龍光寺 万治元年二月一日

十四世 一安徐麟大和尚 全応寺(天真寺)大本山總持寺輪番住職 元禄十五年一月20日

十五世 髙室麟道大和尚 大本山總持寺輪番住職 正徳四年

十六世 揚山玄播大和尚 享保二年四月八日

十七世 實元祖璨大和尚 寛保元年五月十一日 ※法名祖璨實元の記載有(町史9)

十八世 雲洞眞龍大和尚 寛保元年八月二十八日

十九世 天陰黙丕大和尚 宝暦二年九月十一日

廿 世 霊海崩山大和尚 ※霊海崐山の記載有(町史9)宝暦十三年五月二十三日

廿一世 悦岩海信大和尚 悅岩快禅大和尚(位牌)

儀岩行信和尚(四家氏家系図)宝暦九年四月八日

廿ニ世 即山重觀大和尚 大本山總持寺輪番住職 明和五年三月二十二日

廿三世 享寛戰貞大和尚 天明五年三月二十二日

廿四世 大空洞牛大和尚 ※法名洞牛大空の記載有(町史9)安永六年三月三日

廿五世 石庵正頭大和尚 天明八年二月十七日

廿六世 瑞巖道光大和尚 享和二年二月二十三日

廿七世 悟山寛了大和尚

廿八世 維石俊巖大和尚 大本山總持寺輪番住職

廿九世 便成正覚大和尚

三十世 快運道寧大和尚

丗一世 祖翁達三大和尚

丗二世 洞巖良宗大和尚

丗三世 佛母信元大和尚

丗四世 天狗米三山大和尚

丗五世 洞山道白大和尚

丗六世 耕眞禾山大和尚

丗七世 孝道戒順大和尚

丗八世 満海龍眉大和尚 大本山總持寺輪番住職

丗九世 全嶺恵玉大和尚 ※金領恵玉の記載有(町史9)

四十世 興山豊隆大和尚 ※興山實隆の記載有(町史9)

四一世 英法瑞雄大和尚

四二世 東旭天秀大和尚

四三世 玉圓道秀大和尚

四四世 忍嶽賢秀大和尚

四五世 禪戒達堂大和尚

秋田山龍穏院 歴代住職 洞川庵輪番住職誌 總持寺住山記

開山 月泉良印大和尚応永七年二月二十四日夜

第二世 無等良雄大和尚 応永三十五年十月十日寂

第三世 龍谷良清大和尚 永亨十二年七月十三日寂

第四世 圓鑑良昭大和尚 康正元年五月十二日寂

第五世 機外良玄大和尚 文明五年三月十九日寂

第六世 鑑能吞昭大和尚 永正三年正月十八日寂

第七世 雲峰良集大和尚 永正十七年十月二十七日家

第八世 察心守鑑大和尚 天文十五年二日五日寂

第九世 草庵守瑞大和尚 永禄九年二月二十五日寂

第十世 光室源瑞大和尚 天正十七年七月八日寂

第十一世 天室宗龍大和尚 慶長十一年九月五日寂

第十二世 舜庵大堯大和尚 元和六年八月四日寂

第十三世 宏菴源奕大和尚 元和六年四月二十九日寂

第十四世 關室雲察大和尚 寛永十五年十二月十六日寂

第十五世 正眼雲祝大和尚 大本山総持寺輪番住職 寛文七年二月十二日寂

第十六世 本祝松秀大和尚

第十七世 月宮慧閑大和尚 大本山総持寺輪番住職

(宍戸より三春へ) 元禄六年十月二十三日寂

第十八世 鑑室良亀大和尚 貞享五年三月二十三日寂

第十九世 麟元雲祥大和尚 大本山総持寺輪番住職 正徳四年正月二十五日寂

第二十世 高山本立大和尚 大本山総持寺輪番住職 享保十七年四月十九日寂

第二十一世 大重本孝大和尚 寛延元年十月二十七日寂

第二十二世 海翁祖印大和尚 不詳

第二十三世 泰山活玄大和尚 大本山総持寺輪番住職 寛延四年正月二十日寂

月泉派 再公文龍穏院

一萬九千二百六十八世活玄和 元文二丁巳年八月十二日

受業師梅峰和尚 奥州之住僧也 嗣法師良悟和尚

第二十四世 亮廓普宗大和尚 大本山総持寺輪番住職 明和六年十月十九日寂

月泉派再公文

弐萬参千九百壱拾九世亮廓和尚 宝暦八戊寅年八月七日

受業師梅峰和尚 奥州之住僧也 嗣法師鐵崖和尚

第二十五世 萬巖普白大和尚 天明六年十一月二十四日寂

第二十六世 萬元一如大和尚 大本山総持寺輪番住職 寛政元年六月十九日寂

月泉派再公文 弐萬八千九百世 萬元和尚

受業師梅峰和尚 奥州之住僧也 嗣法師亮廓和尚

第二十七世 九苞丹山大和尚 文化九年十一月十八日寂

第二十八世 本然量義大和尚 大本山総持寺輪番住職 天保九年七月二十五日寂

第二十九世 祥鳳忍瑞大和海 天保泗年十月十五日寂

第三十世 佛國泰然大和尚 大本山総持寺輪番住職 嘉永六年五月二十一日寂

無端派海蔵寺 四萬七百三十九世 泰然和尚 天保十四年三月十六日

授業師徳運和尚 嗣法師同

第三十一世 耕真禾山大和尚 安政五年人月二十一日寂

第三十二世 至仙卍定大和尚 明治九年入月十六日寂

第三十三世 微岩一筋大和尚 明治三十六年正月二十二日寂

第三十四世 大英大和尚 不 群

第三十五世 大機謙道大和尚 昭和四年三月二十一日寂

第三十六世 大心弘道大和尚 昭和三年八月二十六日寂

三春城下真照寺参道 御菓子三春昭進堂 菓匠蒼龍

| ryuichi | 04:07 | comments (x) | trackback (x) | 🌸三春城下新町::萬年山天澤寺 |

2023-08-20 Sun

三春城下清水にある萬年山天澤寺山内にある、安寿と厨子王伝説の残る「身代り地蔵尊」堂です。

地蔵盆には「身代わり地蔵尊祭礼」が開催され、法要と大数珠繰り、そして、ご詠歌がありました。

地蔵尊祭典では、大数珠繰りが行われます。

参集した方々が大数珠を手繰ります。

大きな房が自分の前に来るまでの間は、お地蔵様の御真言「オン・カカカビ・サンマエイ・ソワカ」を一心にお唱え致します。

古来より地蔵盆の大数珠を体に当てると、邪気を払い除け、身を清めてくれると言い伝えられています。

天澤寺山内 「身代わり地蔵尊」

安寿と厨子王の祖母が、三春城下に居たと伝えられて、その子孫がこのお堂を建立して身代わり地蔵尊を安置しました。

物語は、平将門の子孫で、相馬藩相馬氏と縁のある岩城判官平政氏は、康保4年に賊将が朝廷に背いたときに、それを討伐した恩賞として奥州の津軽郡、岩城郡、信夫郡を賜って岩城に国守として着任してきました。

政氏には2人の子があり、姉は家臣・村岡重額の妻となり、弟の政道は父の後を継ぎました。

この政道が、安寿と厨子王の父親です。

しかし、家臣である村岡の陰謀によって父正道が無実の罪を着せられ西国に流罪となります。

安寿と厨子王、母、乳母の4人は、朝廷に無実を訴えようと京へ向かいますが、越後の直江津にたどり着いた一行は、人買いにだまされ、安寿と厨子王が丹後に、母と乳母は佐渡に売られてしまいます。

丹後の由良で"山椒太夫"に買い取られた2人は、つらい労働を強いられます。

安寿は、弟の厨子王を密かに逃がしますが、ひどい拷問の末に命を落とします。

一方、厨子王は姉から渡された地蔵菩薩の霊験により身を守られ、無事京都にたどり着きます。

後に、父の無実が晴らされ国守に再任された厨子王は、長い苦難の末、母と再会するというお話ですが、お話の中に2人の災難を身代わりとなって救うお地蔵さまが出てきます。

それは、安寿と厨子王が山椒太夫の屋敷で仕置きを受け、やけどを負ったときのこと。母から預かった家宝の地蔵尊像に祈りを捧げると、不思議や痛みや傷は消えたそうですが、その代りこのお地蔵さまにやけどの傷があったと伝えられています。

この話に出てくる地蔵尊像が、天澤寺境内「身代わり地蔵尊」です。

かつては1月24日の初地蔵と8月24日の地蔵盆には、多くの参拝者でにぎわい、地蔵和讃や御念仏を唱えてお地蔵さまに感謝し、家族の安全を祈願していました。

また、戦前には出征兵士の武運長久を願う家族の参拝が絶えなかったといいます。

今でも参拝する方々やご家族のその身に降りかかる病気や怪我などの災難を身代わりとなって負っていただけるという有り難いお地蔵さまです。

親が子供の代わりに善根を積むことによってを積めず亡くなり、地獄 へ堕ちても、お地蔵 様はやはり身代わり となって地獄 の苦を引き受けてくださるのです。

亡くした我が子のためを思うならば、他の子供たちのためになって善根 (ゼンコン…善い結果をもたらす善い種)を積むことと説かれています。

こうしたお地蔵 様は「常に衆生の傍らに応現す」と説かれており、心一つでお地蔵 様のご加護をいただけます。

春陽郷三春城下 御菓子三春昭進堂

| ryuichi | 03:00 | comments (x) | trackback (x) | 🌸三春城下新町::萬年山天澤寺 |

2023-04-14 Fri

清酒「又兵衛」で知られる、いわき市内郷の酒蔵「四家酒造」の四家社長より「四家家に伝わる幕末に写された系図の中に、天保13年に岩城家菩提寺龍門寺の弟子として18歳で出家し入山していた当家の先祖が三春の天澤寺の住職にとありました。なにぶん系図なので信憑性に欠けますが、何か手掛かりでもありましたら〜」という問い合わせがありました。

天澤寺は当髙橋家の菩提寺でもあります。

早速、古い資料を引っ張り出したり歴代住職墓所に参って墓石や歴代住職位牌堂を調べてきました。

四家氏から天正13年三春天澤寺住職に入ったのは儀岩和尚という法名のようですが、資料や墓跡には当該のお名前はありませんでした。

しかし、二十一世住職「悦岩海信大和尚」が年代的にも名前的にも該当しています。

というのも天正13年というのは、三春城主田村家も娘婿伊達政宗の伊達家も戦国乱世の戦いの真っ最中。

天澤寺も高野村鹿島(現郡山市西田町)から三春平沢村に移転し、さらに会下谷(三春城下会下谷)に移転している頃です。

後に時の城主松下石見守長綱によって焼き討ちされ現在の場所である城下清水に再々度の移転しています。

尚、 翌、天正 14年( 1586年 )には、三春城主 田村清顕が死去、後の 田村氏 を巡る内紛に発展し、2年後の天正16年( 1588年 )に清顕の娘婿である伊達政宗による「 田村仕置 (たむらしおき)」が行われています。

城下清水への建立以前の資料が焼けて残っていません。

また、天澤寺は天沢寺、曹洞宗総本山總持寺の元普蔵院輪番地です。

※普蔵院の場合は、約50年毎の輪住 『能州大本山總持寺輪住心得井一回中手控』(安政四年)同寺蔵文書があり。

高僧となると、新たに法名の授与がります。また、その遷化後に「諡号」があります。

御位牌には、「前總持 當寺廿一世 悅岩禅大和尚禅師」と刻まれています。

この前總持とは、悅岩和尚が曹洞宗総本山「總持寺」の輪番前住、又は当住が總持寺に赴いた場合の資格ないし待遇と考えられます。

その前後の住職を見ますと、「前永平 兼 總寧 當寺 随意會中 霊海山大和尚禅師」と記されたお位牌があります。

こちらも永平寺での前住又は霊海崩山大和尚が永平寺に赴いた際の資格ないし待遇を示したものだと考えられます。

尚、随意會中とは、江戸時代に用いられていた曹洞宗寺院の格式(寺格)の一。三法幢地の一で、3年ごとに1回、結制を執行する資格を持つ寺格を現していると考えられます。

尚、輪住とは總持寺の住職を5つの塔頭(普蔵院、妙高庵、洞川庵、伝法庵、如意庵)からの輪番制の事を指します。

天澤寺も、輪住の一つ普蔵院の番地になっていました。

悅岩禅大和尚のお位牌の上部には總持當院と記されています。

輪住制も、元和元年徳川幕府より法度が出され、永平寺と並んで大本山となり、栴崖奕堂大和尚以降は独住制となります。

尚、1898年(明治31年)火災で焼失し、1911年(明治44年)、神奈川県横浜市鶴見区鶴見二丁目の現在地に移転し現在の總持寺となります。

尚、境内に安寿と厨子王の物語りを伝える身代わり地蔵を安置した地蔵堂があります。

当寺開創の栄峰と同門下の青岑珠鷹禅師が岩城氏菩提寺龍門寺を開いており、この辺に地蔵堂建立物語り発展の素因が考えられます。

尚、三春田村氏初代田村義顕公の正室は岩城常隆の娘です。

曹洞宗 萬年山天沢寺

室町時代の嘉吉(かきつ)3年(1443)丹伊田村(現在の郡山市西田町)に開かれ、戦国時代に三春会下谷、江戸時代初期には城下清水の現在の地に移転しました。

領内18の末寺を束ねていた古刹です。

天沢寺本堂の豪壮華麗な禅宗様式は地方に珍しいものである。 境内に安寿と厨子王の物語りを伝える身代わり地蔵を安置した地蔵堂がある。

天澤寺山内 「身代わり地蔵尊」

安寿と厨子王の祖母が、三春城下に居たと伝えられて、その子孫がこのお堂を建立して身代わり地蔵尊を安置しました。

現在の本堂は、文化13年(1816)から6年かけて完成したもので、大きく美しい彫物で飾られています。

境内には安寿と厨子王の伝説にまつわる身代わり地蔵堂や、四軒丁の修験常楽院から移された西国三十三観音巡りの石塔が立ち並んでいます。

開創の栄峰と同門下の青岑鷹禅師が、岩城氏菩提寺龍門寺を開いており、この辺に田村氏と岩城氏の関係性から身代わり地蔵堂の建立にかかわる事柄があるように見受けられます。

龍門寺は岩城の国主岩城家の菩提寺で、初代朝公氏が施主で建造に着手して間もなく亡くなり、二代目常朝公が石を継ぎましたが工事半ばで死亡、三代目清胤公が完成させて応永17年頃(1,409年)に青岑鷹禅師を開山主に迎え開創されたといわれている。

岩城氏については、水戸の佐竹氏と同郷に関ヶ原の戦いでに参戦せず曖昧な態度であったことから、田村家同様その仕置きとしていわきを追われることとなり、最終的には現在の秋田県由利本荘市(旧亀田町)の国替えとなってしまいます。

国替えの際、岩城の龍門寺の和尚を秋田に招いて龍門寺を再建しており亀田藩主(岩城氏)の菩提寺となっています。実際、由利本荘市の龍門寺は市の「史跡」に指定されており、岩城氏ゆかりの土地となっています。

三春城下清水 曹洞宗 萬年山天澤寺 歴代住職一覧

室町時代の嘉吉3年(1443)丹伊田村(現在の郡山市)に開かれ、戦国時代に三春会下谷、江戸時代初期には現在の地に移転しました。領内18の末寺を束ねていた古刹です。

三春城下清水 曹洞宗 萬年山天澤寺 歴代住職一覧

室町時代の嘉吉3年(1443)丹伊田村(現在の郡山市)に開かれ、戦国時代に三春会下谷、江戸時代初期には現在の地に移転しました。領内18の末寺を束ねていた古刹です。

開 山 榮峯覺秀大和尚 享徳二年九月二十五日

二 世 以心良傳大和尚 長禄二年一月十九日

三 世 越叟祖超大和尚 明応五年一月二十三日

四 世 満室慶湛大和尚 文明十六年七月二十四日

五 世 聖庵慶富大和尚 永正十四年二月十四日

六 世 心叟道存大和尚 広度寺 宗源寺 天文二十年三月二十九日

七 世 天庵瑞長大和尚 観照寺 弘治三年九月十八日

八 世 音室髙威大和尚 東禅寺 常円寺 松岳寺(桂蔵寺) 永禄七年十二月八日

九 世 龍山怒悦大和尚 天正五年八月二十七日

十 世 天山文漢大和尚 長源寺 慶長七年十月二十日

十一世 峰室太雄大和尚 吉祥寺 真福寺 長泉寺 広沢寺 寛永十一年六月八日

十二世 秀巖文譽大和尚 長盛寺 寛永十三年七月十九日

十三世 耕外大作大和尚 龍光寺 万治元年二月一日

十四世 一安徐麟大和尚 全応寺(天真寺)大本山總持寺輪番住職 元禄十五年一月20日

十五世 髙室麟道大和尚 大本山總持寺輪番住職 正徳四年

十六世 揚山玄播大和尚 享保二年四月八日

十七世 實元祖璨大和尚 寛保元年五月十一日 ※法名祖璨實元の記載有(町史9)

十八世 雲洞眞龍大和尚 寛保元年八月二十八日

十九世 天陰黙丕大和尚 宝暦二年九月十一日

廿 世 霊海崩山大和尚 ※霊海崐山の記載有(町史9)宝暦十三年五月二十三日

廿一世 悦岩海信大和尚 悅岩快禅大和尚(位牌)

儀岩行信和尚(四家氏家系図)宝暦九年四月八日

廿ニ世 即山重觀大和尚 大本山總持寺輪番住職 明和五年三月二十二日

廿三世 享寛戰貞大和尚 天明五年三月二十二日

廿四世 大空洞牛大和尚 ※法名洞牛大空の記載有(町史9)安永六年三月三日

廿五世 石庵正頭大和尚 天明八年二月十七日

廿六世 瑞巖道光大和尚 享和二年二月二十三日

廿七世 悟山寛了大和尚

廿八世 維石俊巖大和尚 大本山總持寺輪番住職

廿九世 便成正覚大和尚

三十世 快運道寧大和尚

丗一世 祖翁達三大和尚

丗二世 洞巖良宗大和尚

丗三世 佛母信元大和尚

丗四世 天狗米三山大和尚

丗五世 洞山道白大和尚

丗六世 耕眞禾山大和尚

丗七世 孝道戒順大和尚

丗八世 満海龍眉大和尚 大本山總持寺輪番住職

丗九世 全嶺恵玉大和尚 ※金領恵玉の記載有(町史9)

四十世 興山豊隆大和尚 ※興山實隆の記載有(町史9)

四一世 英法瑞雄大和尚

四二世 東旭天秀大和尚

四三世 玉圓道秀大和尚

四四世 忍嶽賢秀大和尚

四五世 禪戒達堂大和尚

三春城下真照寺参道 御菓子三春昭進堂菓匠蒼龍

| ryuichi | 03:26 | comments (x) | trackback (x) | 🌸三春城下新町::萬年山天澤寺 |

2022-10-27 Thu

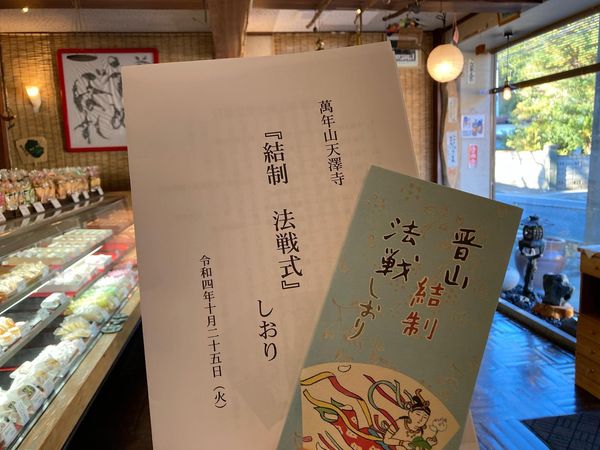

三春城下曹洞宗録所萬年山天澤寺

「結制 首座法戦式」

当家菩提寺の新住職をお迎えする晋山式です。

おめでとう御座います。

三春城下清水 曹洞宗 萬年山天澤寺 歴代住職一覧

室町時代の嘉吉3年(1443)丹伊田村(現在の郡山市)に開かれ、戦国時代に三春会下谷、江戸時代初期には現在の地に移転しました。領内18の末寺を束ねていた古刹です。

開 山 榮峯覺秀大和尚 享徳二年九月二十五日

二 世 以心良傳大和尚 長禄二年一月十九日

三 世 越叟祖超大和尚 明応五年一月二十三日

四 世 満室慶湛大和尚 文明十六年七月二十四日

五 世 聖庵慶富大和尚 永正十四年二月十四日

六 世 心叟道存大和尚 広度寺 宗源寺 天文二十年三月二十九日

七 世 天庵瑞長大和尚 観照寺 弘治三年九月十八日

八 世 音室髙威大和尚 東禅寺 常円寺 松岳寺(桂蔵寺) 永禄七年十二月八日

九 世 龍山怒悦大和尚 天正五年八月二十七日

十 世 天山文漢大和尚 長源寺 慶長七年十月二十日

十一世 峰室太雄大和尚 吉祥寺 真福寺 長泉寺 広沢寺 寛永十一年六月八日

十二世 秀巖文譽大和尚 長盛寺 寛永十三年七月十九日

十三世 耕外大作大和尚 龍光寺 万治元年二月一日

十四世 一安徐麟大和尚 全応寺(天真寺)大本山總持寺輪番住職 元禄十五年一月20日

十五世 髙室麟道大和尚 大本山總持寺輪番住職 正徳四年

十六世 揚山玄播大和尚 享保二年四月八日

十七世 實元祖璨大和尚 寛保元年五月十一日 ※法名祖璨實元の記載有(町史9)

十八世 雲洞眞龍大和尚 寛保元年八月二十八日

十九世 天陰黙丕大和尚 宝暦二年九月十一日

廿 世 霊海崩山大和尚 ※霊海崐山の記載有(町史9)宝暦十三年五月二十三日

廿一世 悦岩海信大和尚 悅岩快禅大和尚(位牌)

儀岩行信和尚(四家氏家系図)宝暦九年四月八日

廿ニ世 即山重觀大和尚 大本山總持寺輪番住職 明和五年三月二十二日

廿三世 享寛戰貞大和尚 天明五年三月二十二日

廿四世 大空洞牛大和尚 ※法名洞牛大空の記載有(町史9)安永六年三月三日

廿五世 石庵正頭大和尚 天明八年二月十七日

廿六世 瑞巖道光大和尚 享和二年二月二十三日

廿七世 悟山寛了大和尚

廿八世 維石俊巖大和尚 大本山總持寺輪番住職

廿九世 便成正覚大和尚

三十世 快運道寧大和尚

丗一世 祖翁達三大和尚

丗二世 洞巖良宗大和尚

丗三世 佛母信元大和尚

丗四世 天狗米三山大和尚

丗五世 洞山道白大和尚

丗六世 耕眞禾山大和尚

丗七世 孝道戒順大和尚

丗八世 満海龍眉大和尚 大本山總持寺輪番住職

丗九世 全嶺恵玉大和尚 ※金領恵玉の記載有(町史9)

四十世 興山豊隆大和尚 ※興山實隆の記載有(町史9)

四一世 英法瑞雄大和尚

四二世 東旭天秀大和尚

四三世 玉圓道秀大和尚

四四世 忍嶽賢秀大和尚

四五世 禪戒達堂大和尚

三春城下真照寺参道 御菓子三春昭進堂菓匠蒼龍

| ryuichi | 03:13 | comments (x) | trackback (x) | 🌸三春城下新町::萬年山天澤寺 |

2022-08-12 Fri

三春城下曹洞宗天澤寺「カワガンジョウ」

カワガンジョウには「南無三曼多没駄南梵」と彫りこんであります。

この経木は春秋の彼岸会とお盆のときに、志300円で配布されています。

「南無三曼多 没駄喃梵 (なむさまんだー ほどなんばん)には、「あまねく諸仏に帰命いたします」という意味があります。

施餓鬼会【せがきえ】とい法要では開甘露門【かいかんろもん】というお経をお唱えしますが、その一説と教えていただきました。

当家では、カワガンジョウ経木をお寺から迎えて自宅の仏壇に安置・供えして供養しています。

それぞれの仏事期間が終わると家の中の納経袋に入れて年末寺処分しています。

三春城下の「カワガンジョウ」という習俗の由来や謂れははっきりとは見いだせていません。

三春城下真照寺参道 御菓子三春昭進堂菓匠蒼龍

| ryuichi | 04:58 | comments (x) | trackback (x) | 🌸三春城下新町::萬年山天澤寺 |

2019-08-24 Sat

例年、三春城下清水の天澤寺様よりご用命いただいている「身代り地蔵尊祭礼」御供物の菊落雁です。

紅白の菊落雁です。

地蔵盆「身代り地蔵尊」祭礼

平成26年8月24日(日) 午前十時30分より

安寿と厨子王伝説の残る「身代り地蔵尊」堂です。

当日は、法要とご詠歌があります。

地蔵盆の由来には、いくつかの説があります。

親に先立って亡くなった子供達が、三途の川の”賽(さい)の河原”で、両親や兄弟たちを恋しがり、小石を積み上げ石の塔を築いてきます。

しかし、日が暮れると鬼達がやってきてそれを壊してしまいます。

それを哀れんだ地蔵菩薩が、子供たちを抱いて錫杖(しゃくじょう)の柄に取り付かせ、自分が子供たちの親となって救ってくれると云れています

この話に元基づいて、地蔵菩薩を建立し、こどもの幸福を祈る民間信仰としてで広まったといわれています。

また、地蔵菩薩の縁日である8月24日に、死後に餓鬼道に堕ちた衆生のために食物を布施しその霊を供養する法要です。

お盆の施餓鬼とは、釈尊の弟子である阿難尊者が、一切の餓鬼に食物を布施し供養して、死を逃れ長寿を得たことに由来しています。

尚、三春城下の地蔵盆は、この天澤寺身代り地蔵尊の他に、新町の州伝寺「一時地蔵尊 御霊まつり」、「丈六地蔵尊祭礼」も行われ、子どもたちの無病息災を願い町の方々が、参拝に出かけています。

春陽郷三春城下 御菓子三春昭進堂 菓匠蒼龍

| ryuichi | 04:59 | comments (x) | trackback (x) | 🌸三春城下新町::萬年山天澤寺 |

2019-08-13 Tue

三春城下清水にある萬年山天澤寺山内にある、安寿と厨子王伝説の残る「身代り地蔵尊」堂です。

地蔵盆「身代わり地蔵尊祭礼」

地蔵尊祭典では、大数珠繰りが行われます。

参集した方々が大数珠を手繰ります。

大きな房が自分の前に来るまでの間は、お地蔵様の御真言「オン・カカカビ・サンマエイ・ソワカ」を一心にお唱え致します。

古来より地蔵盆の大数珠を体に当てると、邪気を払い除け、身を清めてくれると言い伝えられています。

天澤寺山内 「身代わり地蔵尊」

安寿と厨子王の祖母が、三春城下に居たと伝えられて、その子孫がこのお堂を建立して身代わり地蔵尊を安置しました。

物語は、平将門の子孫で、相馬藩相馬氏と縁のある岩城判官平政氏は、康保4年に賊将が朝廷に背いたときに、それを討伐した恩賞として奥州の津軽郡、岩城郡、信夫郡を賜って岩城に国守として着任してきました。

政氏には2人の子があり、姉は家臣・村岡重額の妻となり、弟の政道は父の後を継ぎました。

この政道が、安寿と厨子王の父親です。

しかし、家臣である村岡の陰謀によって父正道が無実の罪を着せられ西国に流罪となります。

安寿と厨子王、母、乳母の4人は、朝廷に無実を訴えようと京へ向かいますが、越後の直江津にたどり着いた一行は、人買いにだまされ、安寿と厨子王が丹後に、母と乳母は佐渡に売られてしまいます。

丹後の由良で"山椒太夫"に買い取られた2人は、つらい労働を強いられます。

安寿は、弟の厨子王を密かに逃がしますが、ひどい拷問の末に命を落とします。

一方、厨子王は姉から渡された地蔵菩薩の霊験により身を守られ、無事京都にたどり着きます。

後に、父の無実が晴らされ国守に再任された厨子王は、長い苦難の末、母と再会するというお話ですが、お話の中に2人の災難を身代わりとなって救うお地蔵さまが出てきます。

それは、安寿と厨子王が山椒太夫の屋敷で仕置きを受け、やけどを負ったときのこと。母から預かった家宝の地蔵尊像に祈りを捧げると、不思議や痛みや傷は消えたそうですが、その代りこのお地蔵さまにやけどの傷があったと伝えられています。

この話に出てくる地蔵尊像が、天澤寺境内「身代わり地蔵尊」です。

かつては1月24日の初地蔵と8月24日の地蔵盆には、多くの参拝者でにぎわい、地蔵和讃や御念仏を唱えてお地蔵さまに感謝し、家族の安全を祈願していました。

また、戦前には出征兵士の武運長久を願う家族の参拝が絶えなかったといいます。

今でも参拝する方々やご家族のその身に降りかかる病気や怪我などの災難を身代わりとなって負っていただけるという有り難いお地蔵さまです。

春陽郷三春城下 御菓子三春昭進堂

| ryuichi | 04:38 | comments (x) | trackback (x) | 🌸三春城下新町::萬年山天澤寺 |

TOP PAGE △